Gestaltung mit der Schrift

Das typografische Bild soll sich nach ästhetischen Bedürfnissen und Lesegewohnheiten der Sprachträger richten. Als »Nicht-Muttersprachler« ist es schwer, ein Gespür für guten kyrillischen Satz zu entwickeln. Es fehlt das visuelle Gedächtnis für landesspezifische Harmonie. Hans Peter Willberg schrieb einmal: »Guter oder schlechter Satz – das ist eine Frage des Könnens und des Aufwandes ... Richtiger oder falscher Satz – das ist eine Frage des Wissens.«

Vorab: Es gibt nicht das eine Kyrillisch. Es gibt das russisch orientierte Kyrillisch und das balkanisch-südslawisch orientierte Kyrillisch. Diese beiden Schriftformen durchliefen unterschiedliche Entwicklungen und haben historisch unterschiedliche Buchstabenkonstruktionen.

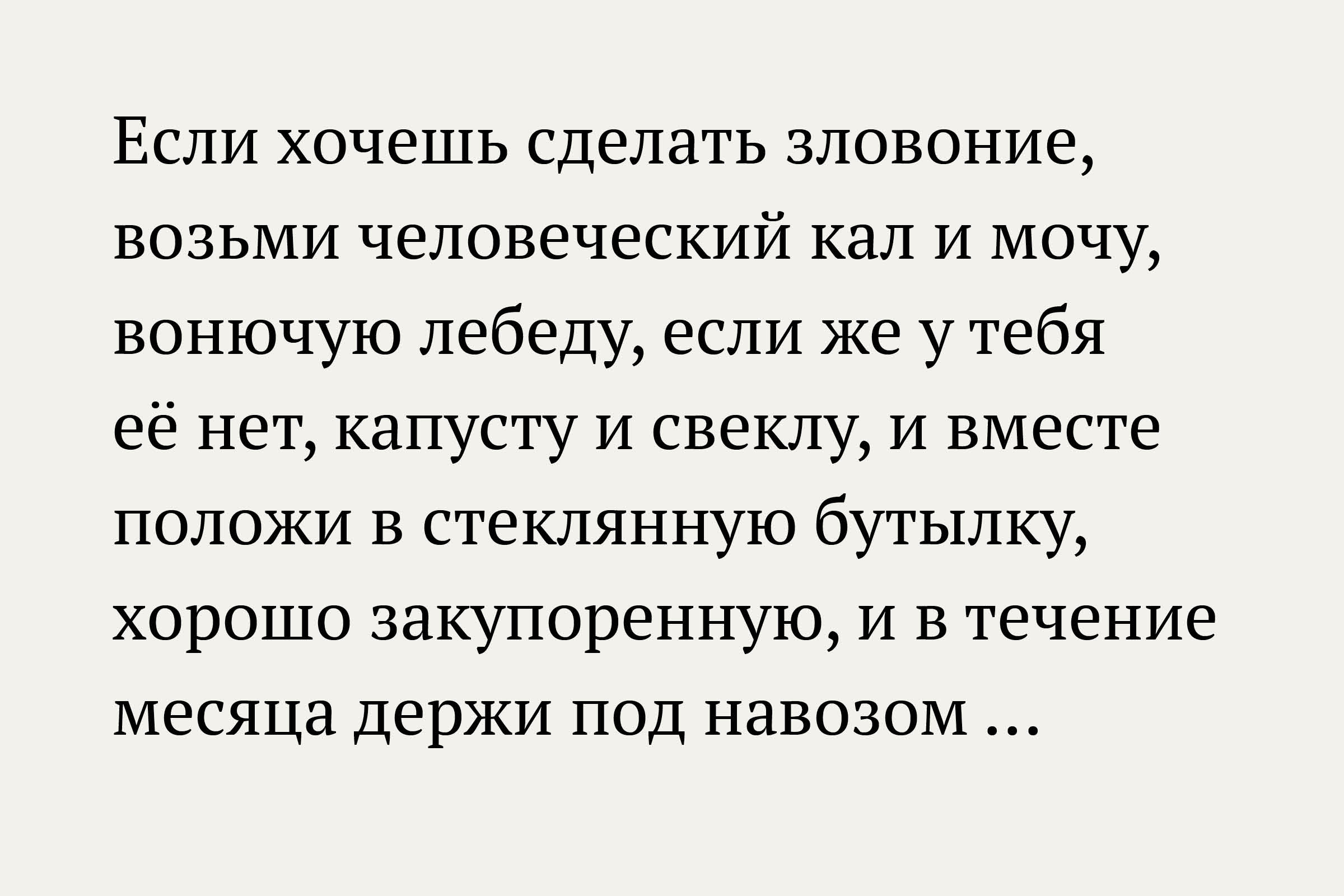

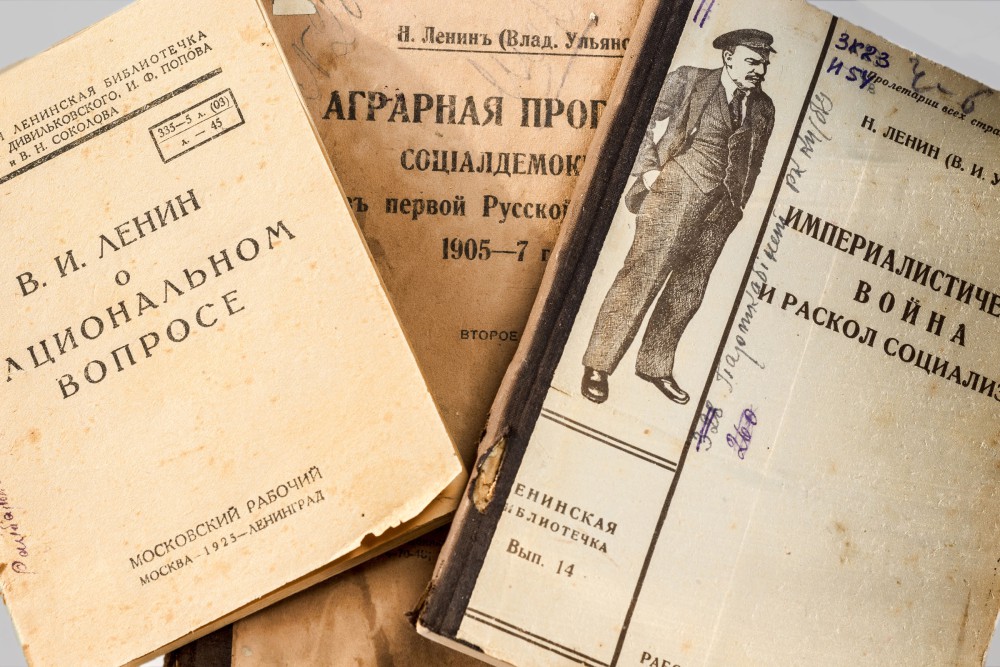

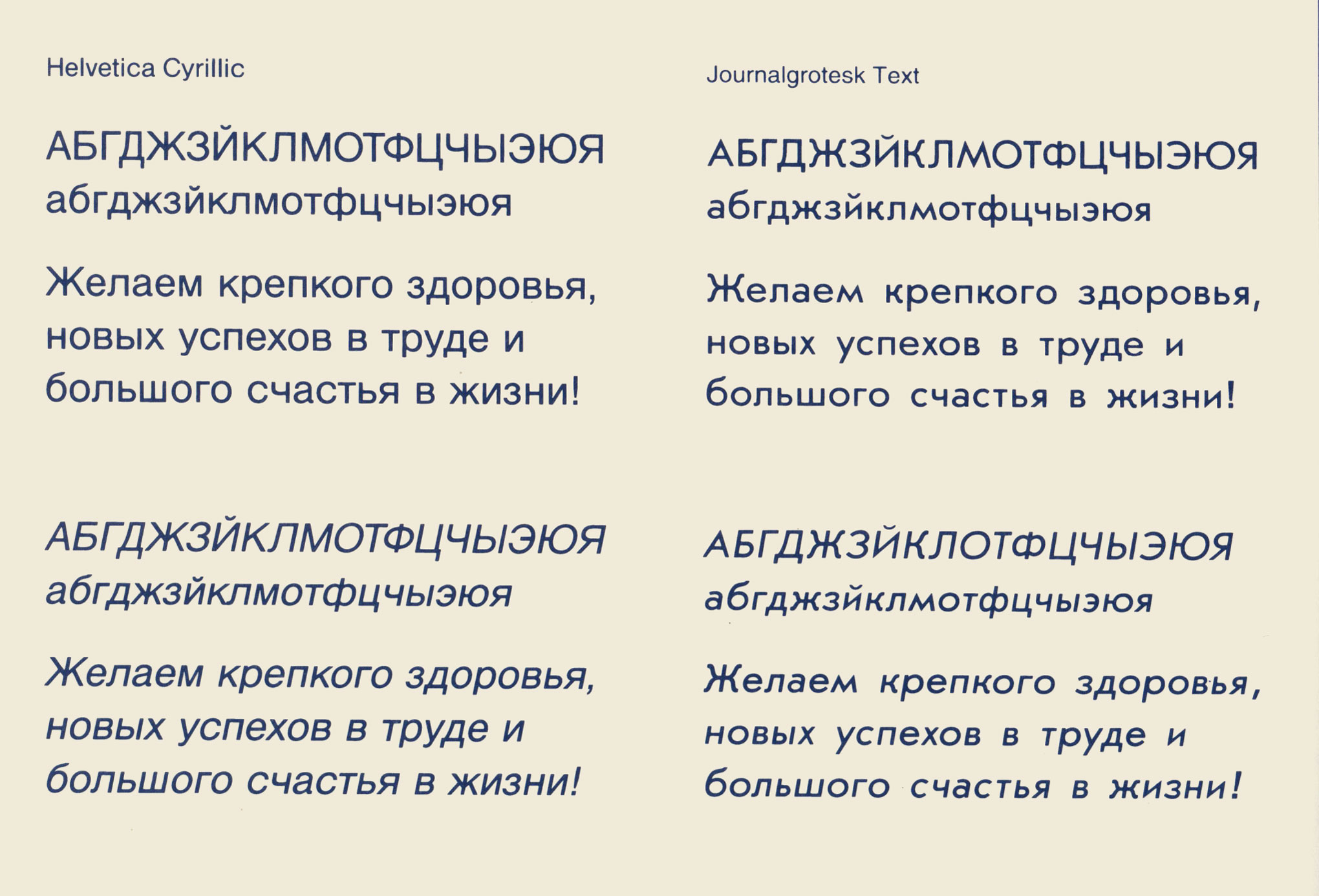

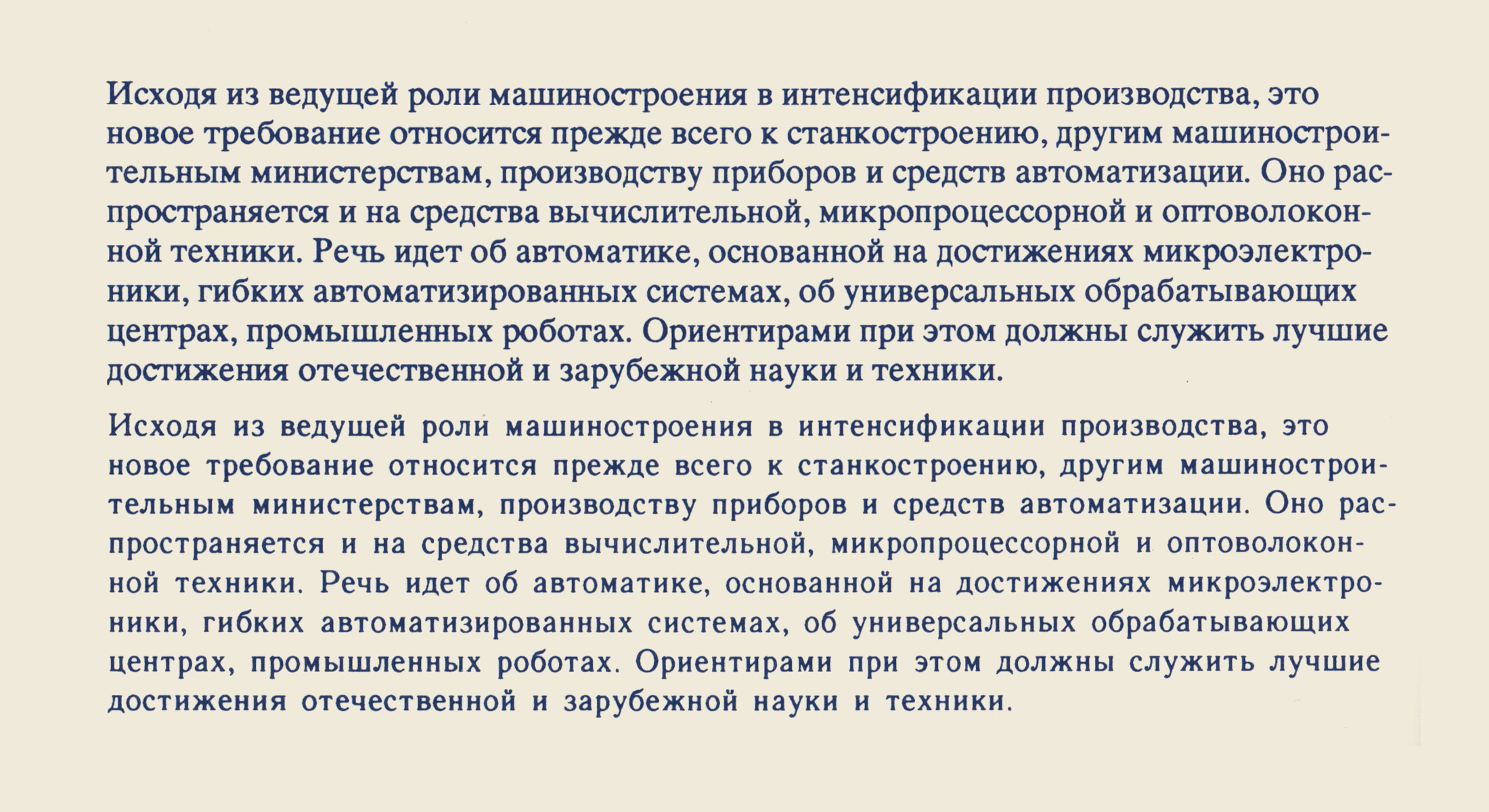

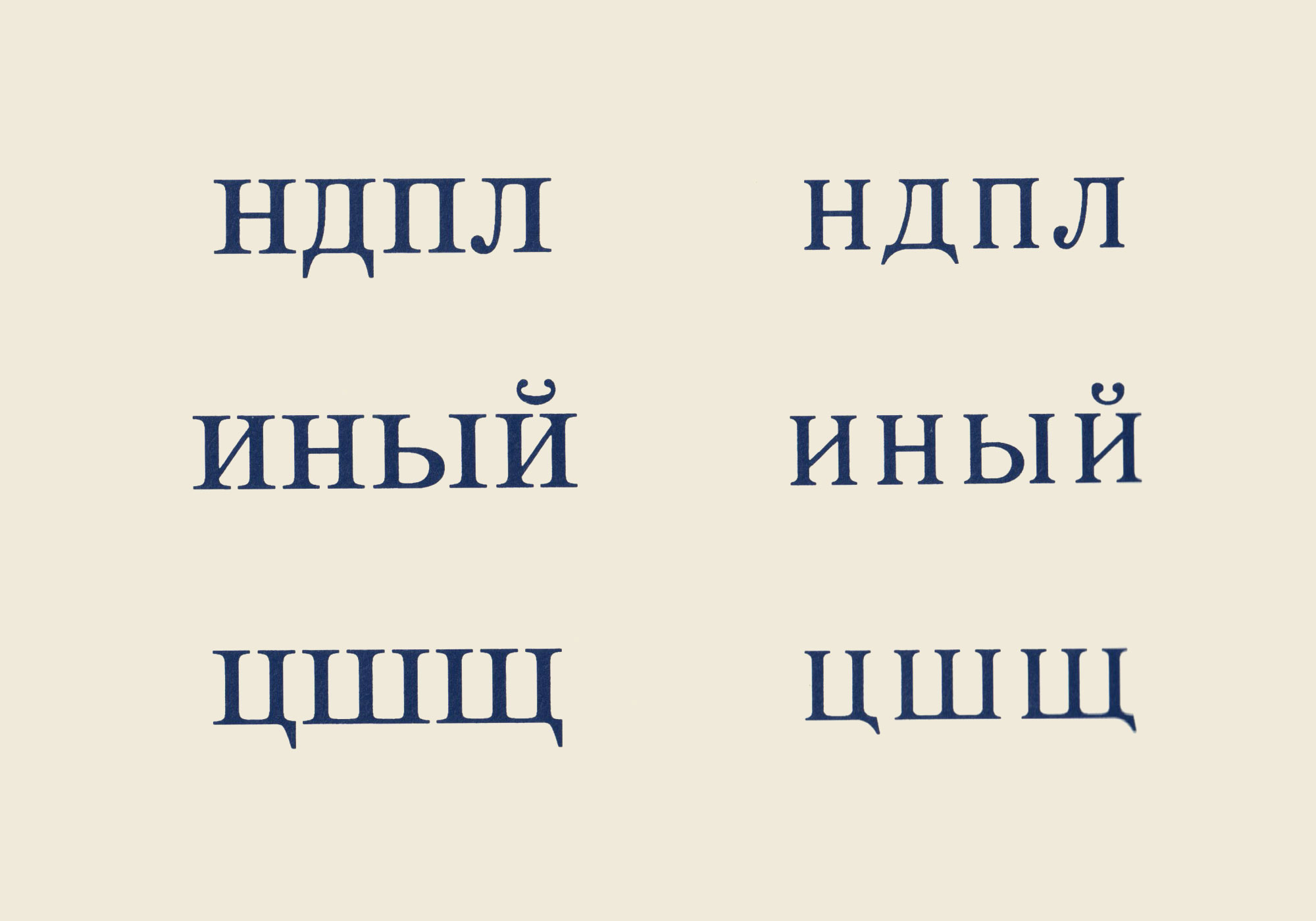

Man erkennt die russischen Originale sofort. Links ist eine kyrillische Schrift aus westlicher Quelle zu sehen und rechts die Originalschrift aus Russland bzw. der Sowjetunion. Die vergleichenden Beispiele stammen aus der Arbeit von Friedrich Wenzel, die in Kooperation mit der Lenpoligrafmash aus St. Petersburg entstand.

Wenn man lateinische Schriften einfach um kyrillische Zeichensätze erweitert, setzt man sich nicht von vornherein mit dieser Konstruktionsproblematik auseinander, und so wirken die Zeichen in der Regel sehr gedrängt. Es entsteht ein unnatürlich enges, fast arhythmisches und schlecht lesbares Satzbild. Die Buchstaben fließen quasi zu einem Band zusammen.

Charakteristisch für russische Satzschriften ist ein deutlicher Buchstabenabstand. Russische Schriften tragen ihren Grundformen und der spezifischen Lesbarkeit Rechnung und werden mit mehr Weißraum geschnitten. Sie werden von Grund auf in Form und Zurichtung so gestaltet, dass Zwischenräume viel prägnanter sind, um die Lettern besser voneinander zu unterscheiden. Man kann russische Schriften mit den Kapitälchenschnitten lateinischer Schriften vergleichen.

Ziel und gleichzeitig Kontrolle eines richtigen Schriftbildes ist: Die Buchstaben sind ganz klar voneinander getrennt und berühren sich nicht. Sie bilden miteinander keine intimen Buchstabenpaare wie ihre lateinischen »Kollegen«, sprich Ligaturen. Demzufolge lautet die Faustregel: Man erhöht die Laufweite und vergrößert den Durchschuss.